讀李桐豪訪問朱天心,問道:「紀錄片中劉慕沙青春往事精彩,但篇幅很少,訪問朱天心的過程問了這題,這樣對媽媽不會太不公平嗎?」

這題問得功力非凡,確實一針見血。然而,朱天心的回應卻讓人錯愕。回應原文纏纏繞繞,還是李桐豪摘要得精準:「她口中的媽媽缺席是因為媽媽已經心不在文學。」

不是文學人,就不是一家人。這話聽來令人心頭寒涼,但也不失為一種「專心致志」。然而,劉慕沙在朱家(至少,在朱天心口中的朱家)地位微妙,真的只是因為「心不在文學」而已嗎?

家務事,當然不是外人可以妄斷的。但在文學朱家的紀錄片大張旗鼓上映的現在,片中沒被說出來的劉家的故事,或許也值得說一說。

在文壇上,大家都知道朱天心有強烈的外省認同,她所有的履歷一概都以山東為籍貫。但不是所有讀者都知道,朱天心其實是本外省聯姻的後代。她的山東籍貫來自父親朱西甯,然而母親劉慕沙卻是苗栗西湖一代的客家人。

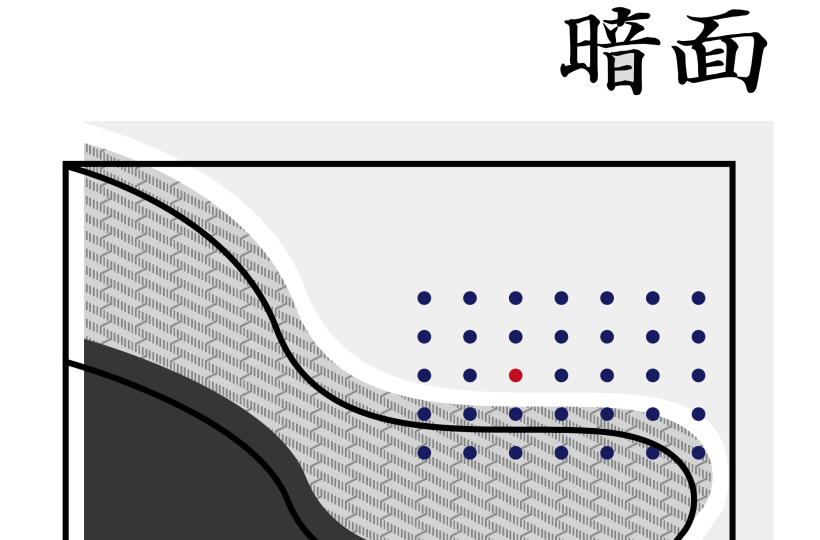

也因為有這份淵源,本省籍作家宋澤萊曾意有所指地對朱天心說:她們家是「父系認同」。宋澤萊的意思當然不是要「戰父母」,而是要說:明明就有一半的本省淵源,為什麼朱天心總是強固地認同來自父系的外省,而對母系的本省有諸多忽視乃至於敵意?

由此,來自朱天心《想我眷村的兄弟們》裡的一句名言,也就更值得玩味。那句描寫外省人無法落地認同台灣的句子是:「因為清明節的時候,他們並無墳可上。」

……也許有些外省人是無墳可上的。但朱天心並不是。至少,母系的苗栗劉家不但有墳可上,而且是有連綿數代的祖墳的。

在2016年1月號的《秘密讀者》裡,有一篇〈困倚危樓,過盡飛鴻字字仇〉,就述及了苗栗劉家的故事。劉慕沙所屬的苗栗劉家並不是普通的客家人,而是根系源遠流長的世家大族。劉家的先祖在清代道光九年(西元1829年),就在西湖建立了私塾。十多年後,私塾規模擴大,於1840年成立了「雲梯書院」,一直到日治時期,整整半個多世紀,雲梯書院都是苗栗地區最重要的學校。苗栗劉家故宅是有自己的旗竿座與夾竿石的,這意味著劉家人曾有功名,是中過舉人的。

一個家族的私塾,竟爾成為一個區域最重要的學校,劉家在當地的聲望與地位不問可知。而到了日治時代,雲梯書院改制為鸞堂,繼續以宗教名義掩護漢學之推廣。

如果我講到這裡,你還沒辦法感覺到雲梯書院的重要性,那我來引述一段台灣小說經典,吳濁流《亞細亞的孤兒》讓你看看:

不久,二人下了古松蓊鬱的山坡,走到面臨榕樹廣場的雲梯書院前面。書院位於距榕樹不遠的一座廟宇對面,利用廟宇的一棟房屋做教室,小小的書院裡也有三、十個學生。

這是《亞細亞的孤兒》開頭第一章,主角胡太明要去念書的地方,就是劉家創立的「雲梯書院」;而在吳濁流的描寫裡,書院與鸞堂「共構」,也見證了書院改制為鸞堂,躲避日本殖民政府壓迫的過程。

由此來看,朱天心的身世「很外省」嗎?其實,她跟本省文人的距離,比很多人以為的要近很多。疏遠與對立,並非自然如此,毋寧是人為選擇的結果。

而苗栗劉家,也不是只有死守古典的漢學。日治時期,劉家出了一位劉肇芳,也就是朱天心筆下,常常令她感到格格不入的祖父。劉肇芳一方面繼承了劉家的古典底子,在日治時期的詩壇頗有名聲,一方面卻也是新世代的知識份子。他後來考入了「臺灣總督府臺北醫學專門校」,成為醫生。這個學校,可是同時出產過杜聰明、蔣渭水和賴和的學校。劉肇芳畢業後回鄉開業,二戰時期也曾赴菲律賓擔任軍醫,是深受地方敬重的老醫生。

如果你只看朱天心的文章,根本看不出那位常常被嫌棄的祖父,是怎麼樣的人物。

讀者通常會注意到的,往往是在劉肇芳的女兒劉慕沙,與朱西甯私奔之後的故事了。在文學朱家的記憶裡,劉家對此大發雷霆,不能忍受女兒跟一個外省人跑了,不惜斷絕父女關係。直到多年以後,孫女陸續出生,劉家才漸漸接納朱西甯和劉慕沙的這樁婚姻。總之,在朱天心筆下,劉家最初的形象,就是阻礙自己父母結婚的、反對外省人的沙文形象。

但這是故事的全貌嗎?

也許可以補充一個細節,來讓我們揣想劉家人的態度。劉慕沙與朱西甯私奔是在1955年前後。而在1952年,也就是私奔發生前幾年,苗栗地區經歷了白色恐怖的大掃蕩。其中,劉慕沙的哥哥劉家東,就因此遭到牽連,被逮捕下獄。

現在,請你站在劉家人的角度再看一次:自家的子弟因白色恐怖慘遭逮捕,隔沒多久,女兒卻與一位軍官戀愛——不只是「外省軍官」,而且是政戰體系、與情治單位接近的外省軍官朱西甯。這樣的婚姻,劉家人會做何感想?

問題是「外省」,還是「情治」、白色恐怖呢?

如果你是劉家,你願意在這種情況下,結這樣的親嗎?

或者,反過來問:在朱天心爾後數十年,每每提到劉家、提到劉慕沙都會輕淡帶過,這與白色恐怖的過去,與政戰體系的思維,會不會有所牽連呢?

很多事情,我們作為讀者,是不可能知道答案的。當然,我無意否認朱西甯的文學成就,他至今仍然是我講述台灣文學史絕不跳過的一位;我也沒打算否定劉、朱二人的情感。

只是,在這麼層層疊疊的故事之下,如果劉慕沙與劉家的故事,卻因「不是文學,所以不須在場」這樣的奇特意見而掩蓋,那真是非常非常可惜的事情。

當文學朱家應對川流不息的文人雅士時,是劉慕沙這位「後勤總司令」張羅飲宴的。當朱家需要增添收入時,劉慕沙也貢獻了自己的日文能力,翻譯了大量的文學作品以貼補家用,包含了川端康成、三島由紀夫、吉本芭娜娜、大江健三郎、井上靖,總計超過六十本。(順帶一提,為何劉慕沙可以翻譯日文?因為她是經歷過日治時期的本省人,一個文學朱家很少願意面對的身份)

沒錯,她自己的創作很少,總共就一本書。

但是,這麼一位妻子、一位母親、一位翻譯家,作為一個人,劉慕沙已經做得很多很多了。一句「心不在文學」就抹煞掉她,我只能說,這令人心寒的程度,實在是刷新了我的想像。更別說,這句「心不在文學」到底有多少成分是真誠地在評價母親,又有多少成分是為了成就朱天心自我文學形象的展演?我想,還是讓問號永遠保持問號吧。